ヒューマノイドロボットの知覚、意思決定、相互作用能力を向上させる方法

共有

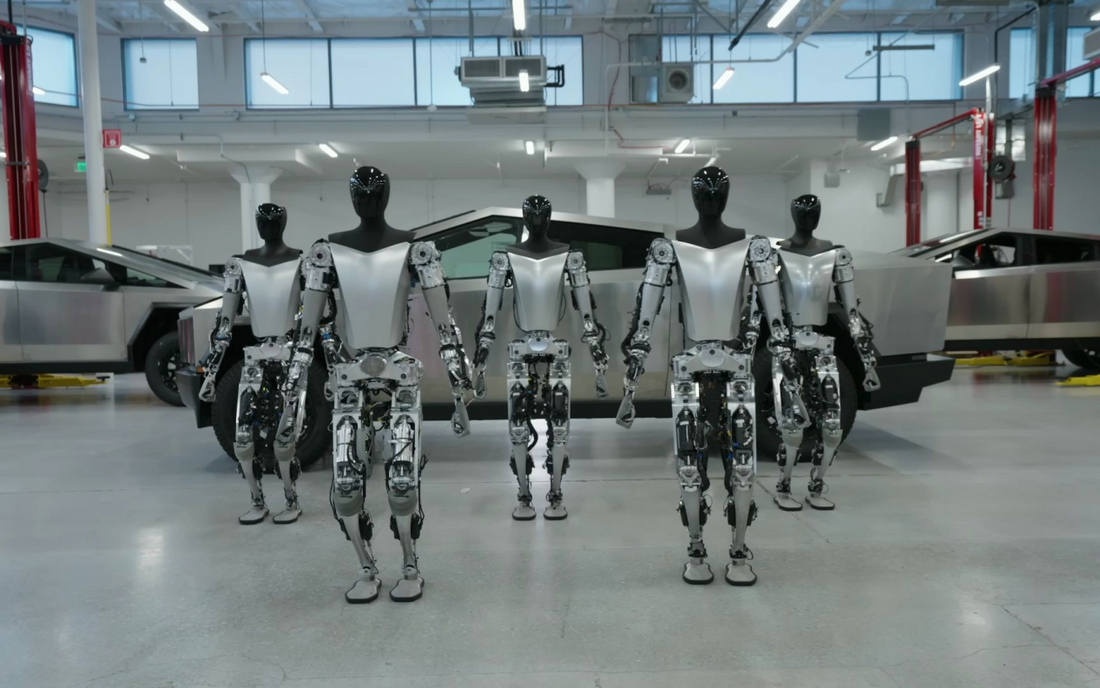

近年、ヒューマノイドロボットはSFの世界から徐々に現実の世界へと移行しつつあります。ボストン・ダイナミクス社のアトラスのように難しい宙返りを見せるロボットから、T社のオプティマスのように工場で部品を移動させるロボット、そして人間とスムーズに会話する日本のロボット、ペッパーまで、ヒューマノイドロボットは技術的なボトルネックを克服し、テクノロジー分野におけるホットな方向へと向かっています。しかし、ロボットが真に人間の生活に溶け込むためには、人間のように「環境を認識し」、「考え、判断し」、「自然に交流」できるようにすることが中心的な課題となります。その背後には、人工知能(AI)と機械学習(ML)技術が重要な役割を果たしています。

Ⅰ知覚能力:「感覚入力」から「環境理解」へ

ヒューマノイドロボットの知覚能力は、現実世界との架け橋です。従来のロボットは、あらかじめ設定された手順に基づいて固定されたタスクを完了しますが、現代的な形状のロボットは、マルチモーダルセンサーを介して環境情報をリアルタイムで取得し、機械学習モデルを介して動的分析を行う必要があります。

1. 視覚認識:ロボットに世界を「理解」させる

ディープラーニングを基盤としたコンピュータービジョン技術により、ヒューマノイドロボットは物体、顔、ジェスチャー、さらには感情までも認識できるようになります。例えば、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いることで、ロボットはカメラで撮影した画像をリアルタイムで分析し、異なる物体(カップや本など)を区別し、それらの空間的な位置を把握することができます。

Tesla ビジョン システムの Optimus は、複数のカメラのデータとニューラル ネットワークを組み合わせて、複雑な工場環境の 3D モデリングを可能にし、障害物を回避して部品を正確にキャプチャします。

2. 聴覚と言語知覚:指示と感情を理解する

音声認識技術(RNN、Transformerモデルなど)により、ロボットは人間の言語における指示、問題、さらには隠れた意図までも解釈することが可能になります。例えば、ソフトバンクのPepperロボットは、リアルタイムの音声処理によって騒音環境下でも背景ノイズを除去し、ユーザーのニーズを正確に把握することができます。

さらに、感情認識アルゴリズムは、音声のイントネーション、速度、キーワードを分析することでユーザーの感情状態を判断し、応答戦略を調整することができます。

3. 触覚と力覚のフィードバック:ロボットに物理的な相互作用を「認識」させる

強化学習と触覚センサーを組み合わせることで、ロボットは掴む力を制御できます。例えば、MITが開発した「シャドウハンド」マニピュレーターは、触覚データで学習することで、卵やレンチを傷つけることなく柔軟に掴むことができます。

フォースフィードバック技術により、ロボットは外部からの推進力を感知し、混雑した環境で歩行姿勢を調整して衝突を回避することも可能になります。

4. マルチモーダルデータ融合

単一のセンサーデータだけでは判断ミスを招きかねませんが、マルチモーダル機械学習(視覚+音声+触覚など)を活用することで、ロボットはシーンをより深く理解することができます。例えば、ユーザーが「テーブルの上の赤い箱をください」と言った場合、ロボットは音声コマンドを解析し、「テーブル」の位置を特定し、「赤い箱」を識別し、キャプチャ経路を計画する必要があります。

Ⅱ意思決定能力:「機械的実行」から「主体的思考」へ

ロボットにとって、知覚は基盤であり、意思決定は「頭脳」です。従来のロボットは事前に設定されたルールに依存していましたが、家庭や公共の場などの動的な環境においては、ヒューマノイドロボットはAIを通じて自立的な判断を下す必要があります。

1. 強化学習:試行錯誤で行動戦略を最適化する

強化学習(RL)は、「報酬メカニズム」を通してロボットが最適な戦略を自律的に探索するように訓練します。例えば、ボストン・ダイナミクスのアトラスロボットは、何百万回もの仮想シミュレーション訓練セッションを通じて、重心を調整し、起伏の多い地形でもバランスを維持することを学習しました。

Tesla の Optimus は RL を使用して処理パスを最適化し、エネルギー消費を削減しながらタスク効率を向上させます。

2. シーン理解と経路計画

グラフニューラルネットワーク(GNN)アルゴリズムに基づき、ロボットは複雑なシーンをセマンティックにセグメント化し(床、壁、移動物体の識別など)、安全な経路をリアルタイムで計画することができます。例えば、救助活動のシナリオでは、ヒューマノイドロボットは倒壊した建物の構造的安定性を判断し、最適な捜索救助ルートを選択する必要があります。

3. 模倣学習:人間の「教師」から

ロボットは人間の動き(動画やモーションキャプチャデータなど)を観察することで、複雑なスキルを素早く学習できます。例えば、OpenAIのDactylマニピュレーターは、人間の指の動きを模倣することで、ルービックキューブを柔軟に操作する能力を習得しました。

家庭シーンでは、ロボットは所有者の行動を観察することで、アイテムの整理方法や簡単な料理の作り方を学習できます。

4. 長期目標と短期的な行動のバランスをとる

ヒューマノイドロボットは、リアルタイムのタスクと長期的な目標(「充電」や「摩耗の回避」など)の両方を実行する必要があります。階層的強化学習(HRL)とメタ学習(Meta-Learning)技術は、ロボットが多層的な意思決定フレームワークを構築し、より人間的な思考パターンを習得するのに役立っています。

Ⅲインタラクション能力:「冷たい機械」から「感情的なパートナー」へ

ヒューマノイドロボットの究極の目標は人間のパートナーになることであり、自然なインタラクションこそがこの目標を達成する鍵となります。AI技術は「人間と機械のギャップ」を解消し、ロボットに感情的な共鳴と社会的な知性を与えています。

1. 自然言語インタラクション:対話における文脈理解

大規模言語モデル(GPT-4など)は、ロボットに文脈に基づいた対話機能を提供します。例えば、Amecaロボットは会話履歴を組み合わせて連続した質問に答えたり、ユーモラスなジョークを言ったりすることができます。

感情言語生成技術により、ロボットはユーザーを慰めるときに優しい言葉遣いをするなど、場面に合わせて口調を調整することも可能になります。

2. 表情とボディランゲージ:感情的なシグナルを伝える

表情認識・生成技術により、ロボットは笑顔や驚きといった様々な表情を再現できます。例えば、Engineered Arts社のAmecaロボットは、小型モーターで顔の筋肉を制御し、繊細な表情変化を実現します。

ボディランゲージ(うなずきやジェスチャーなど)は、モーション プランニング アルゴリズムを通じて実装され、インタラクションをよりフレンドリーなものにします。

3. パーソナライズされたインタラクション:ユーザーの好みを理解する

ユーザーの行動データのクラスタリング分析に基づいて、ロボットは家族メンバーの好みを徐々に学習することができます。例えば、子供には教育コンテンツを提供したり、高齢者には薬の服用時間をリマインドしたりすることができます。

フェデレーテッドラーニング(Federated Learning)テクノロジーは、デバイス間での知識共有を可能にし、プライバシーを保護しながらロボットの適応性を向上させます。

4. 社会倫理と境界

AIは、過度な人間化による不快感を回避するために、「恐怖の谷効果」の問題を解決する必要があります。例えば、ロボットはインタラクションにおいて適切な距離を保ち、個人の空間への侵入を避ける必要があります。

倫理的なアルゴリズムは、公共の場では音量を下げたり、他人に干渉しないようにするなど、ロボットが社会規範に従うのにも役立ちます。

Ⅳ課題と今後の展望

AI技術によってヒューマノイドロボットの能力は大幅に向上しましたが、依然として克服すべき課題として以下のものがあります。

データ依存:多くのモデルは膨大な量の注釈付きデータを必要とし、実際のシナリオの多様性は実験室環境をはるかに上回ります。リアルタイム要件:複雑な意思決定をミリ秒レベルで完了する必要があり、計算能力とアルゴリズムの効率性に対する高い要件が求められます。一般化の欠如:未知のシナリオでは、ロボットが「これまでに見たことのない」ような失敗をする可能性があります。将来的には、自己教師学習、脳コンピュータインターフェース、具現化知能(Embodied AI)などの技術の発展により、ヒューマノイドロボットは以下のブレークスルーを達成する可能性があります。データへの依存度の低減:物理シミュレーションと転移学習を通じて、実データの必要性を低減します。人間と機械の共生:ロボットは人間の指示を理解するだけでなく、ニーズを事前に予測することもできます(例えば、朝食を事前に準備するなど)。感情の共鳴:脳波分析や微細表情認識を通じて、ロボットは人間の感情を深く理解し、寄り添うことができます。

「知覚」から「意思決定」、そして「インタラクション」に至るまで、AIと機械学習はヒューマノイドロボットの能力の限界を再構築しつつあります。技術的、倫理的、そして商業的な課題は依然として残っていますが、将来のヒューマノイドロボットは単なる道具ではなく、理解力、創造性、そして共感力を備えたパートナーとなることが予測されます。この技術革命は、最終的には人間と機械の境界を曖昧にするかもしれませんが、その核となる目標は常に明確です。それは、テクノロジーを人間の温かさに役立てることです。